オンラインで使う場合は

①Philolog.usのサイトから。

または

②Logeionのサイトから。

下線部をクリックすると辞書のページが表示されます。

ラテン語の地平をひろげよう

オンラインで使う場合は

①Philolog.usのサイトから。

または

②Logeionのサイトから。

下線部をクリックすると辞書のページが表示されます。

Gutenberg Projectが電子化したSamuel Butlerの地図帳。表示の大きさ的にはiPadが使用に適していると思う。昔の地図帳と同じで索引から何番の地図のAの5などとやる方式。google mapのように地名を入力するだけで地図上に表示されるようなアプリがあれば便利だと思い探してみたがそれは見つからない。画像クリックでページに飛びます。

*この記事には最新版があります。「ローマ帝国デジタル地図」の記事をご覧ください。

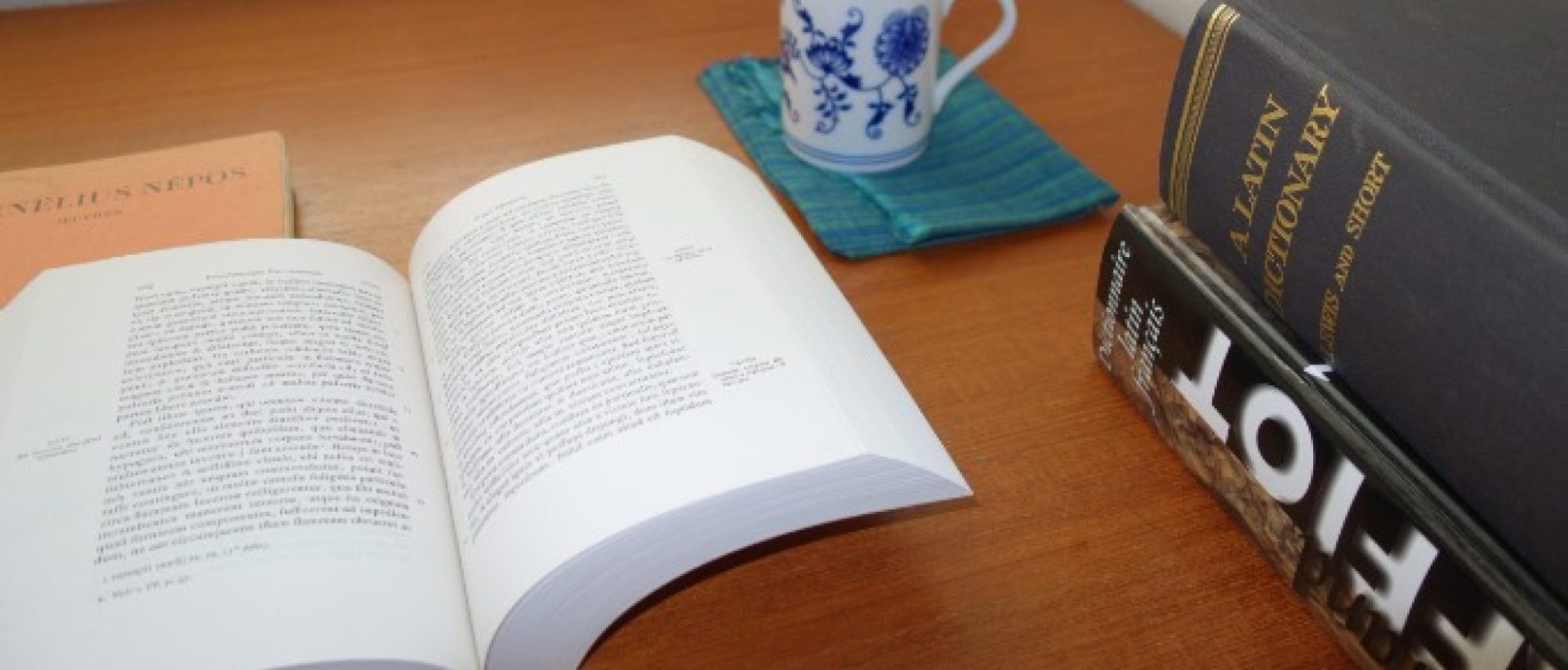

辞書をひいてそれが事物の名前なら挿絵があるに越したことはない。見出し語500、図版700点を収めた辞典がこちら。辞典を名乗ってはいるが著者も述べているように、研究社の辞典に入れたかった図版を集めて別冊としたもの。

図版ががもっと多ければうれしいが、まずは図書館で手に取ってみたい。語がイメージとして確認でき、定着を助けてくれる。

*この項は続きを予定しています。

仏語の古典古代事典で1877~1919にかけて編纂されたもの。全10巻という大部な事典で全貌はこちら。昔神田の書店で見たことがあるが当然高かった。これのPDFが online で使えることを知ったのでご紹介。必要に応じて挿絵があり便利。画像はもう少し鮮明だと申し分ないが許容範囲だろう。iPad だと指で拡大できるのでiPad での利用がお勧め。左の画像をクリックするとトゥルーズ大学のサイトに飛ぶが 、上部中央のEFFECTUER UNE RECHERCHE をクリックして使う。

Dictionary of Medieval Latin from British sourcesのことである。onlineでこれが使えるのは知っていたが、iPad(iPhone)でならofflineでも使えるとは知らなかった。

iPadのApp StoreでLogeionと入れて検索すれば左のアイコンが見つかるので、それを無料で入手する。

使い始めているが使い勝手は良好である。